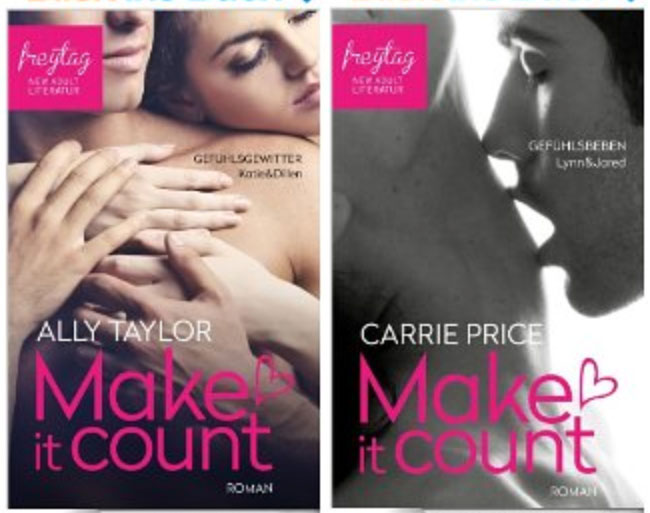

Mit “Make it count: Gefühlsbeben” und “Make it count: Gefühlsgewitter” haben Ally Taylor und Carrie Price einen Doppel-Hit in den Amazon-Charts gelandet. Wie funktioniert die Zusammenarbeit der beiden Autorinnen, die hier unter Pseudonym auftreten? Ein Interview mit Ally und Carrie.

Glückwunsch zu dem tollen Einstieg in die Amazon-Charts! Hattet ihr diesen Erfolg erwartet?

Carrie: Erwartet ist zu viel gesagt. Erhofft trifft es wohl. Wir haben im Vorfeld die Werbetrommel gerührt, mit einigen Bloggern zusammen gearbeitet und über Wochen hinweg immer mehr Infos zu den Büchern mitgeteilt. Aber da man einen Erfolg nie planen kann, wussten wir natürlich nicht, wie die Leser die Bücher letztendlich aufnehmen würden. Dass es so wunderbar angekommen ist, das freut mich natürlich riesig!

Ally: Nein, erwartet nicht, aber daran geglaubt, dass es Lesern gefallen wird – das schon. Wir lieben Oceanside und die Anwohner. Und es ist klasse, dass viele andere unsere Liebe teilen.

Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?

Carrie: Wir kennen uns ja schon eine kleine Weile, inzwischen nicht nur via Facebook, sondern auch privat. Wir scheinen auf einer Welle zu schwimmen und schreiben ja auch für eine ähnliche Zielgruppe. Von daher schien ein gemeinsames Projekt gar nicht abwegig. Ich glaube, eben weil wir uns so gut verstehen, war es leicht miteinander zu arbeiten, Hilfestellung zu geben wo sie nötig war und der ständige Austausch hat mir persönlich das Schreiben sehr erleichtert.